こんにちは!

高校教師の新堂ハイクです!

勉強計画の立て方が分かりません…。

勉強計画を立てても、いつも計画通りに行きません…。

正しい勉強計画の立て方が知りたいです!

勉強計画の立て方は人によって違いますが、一つ言えるのは「受かる受験生は勉強計画の立て方が上手い」ということです。

僕自身も偏差値40から死ぬ気で勉強計画を立てて、国立大学に合格した経験があります。

・失敗しない勉強計画の立て方

・やってはいけない勉強計画の立て方

・勉強計画おすすめノート

「勉強計画を制する者が受験を制す」と僕は思っています。

成績を上げたい人・志望校に合格したい人は、ぜひ最後までご覧ください!

.jpg)

著者 新堂ハイク 29歳 ・現役高校教師 勤続8年(特進クラス担任) ・難関大受験、小論文指導実績500人以上 ・教育メディア運営6年(月間10万PV) ・執筆300記事以上、掲載企業50社以上 実際の教育現場にいる現役教師にしか分からない、リアルな情報をお届けします!

勉強計画を立てる前に

よし、勉強計画を立てるぞ!

今日はこれやって、明日はこれやって…。

ちょっと待ってください!

そのやり方では失敗します。

ノリや勢いで立てた勉強計画は、残念ながら失敗します。

成功する勉強計画を立てるためには「知っておくこと」が4つあります。

・目標を知っておく

・過去問や模試で実力を知っておく

・残りの時間を知っておく

・やることを知っておく

勉強計画を立てる前に、これらのことを知っておけば失敗しません!

目標を知っておく

・数学で80点以上取る

・定期テストで学年10位以内に入る

・○○高校、○○大学に合格する

自分が目指す目標によって、勉強計画の立て方は変わってきます。

受験勉強なら長期的な計画を立てる必要がありますし、定期テストなら1~2週間の計画で十分です。

まずは「自分が何のために勉強するのか」を知っておきましょう。

過去問や模試で実力を知っておく

・志望校の模試の判定

・過去問で何割点数が取れたか

これは受験勉強の勉強計画では、かなり重要です。

自分の実力の現在地を知っておくことで「あとどれくらい勉強すれば合格できるか」が分かります。

模試や過去問で志望校に全く届いていなくても、勉強計画でそれはカバーできるので必要以上に落ち込まなくても大丈夫です。

僕も高3の秋までセンター試験模試350/900(38%)・偏差値40でしたが、本気で勉強計画に取り組んで国立大学に合格できました。

残りの時間を知っておく

・平日の勉強時間

・休日の勉強時間

・学校以外の勉強時間

試験本番まで残された時間の中で、勉強できる時間を全て洗い出します。

例えば3か月後に入試がある場合、平日約60日・休日約24日で、平日に5時間・休日に8時間勉強できるとすると、492時間勉強できる計算になります。

これが勉強可能な残り時間で、それをどの教科に充てるかを具体的に計画していきます。

ここの計算が間違っていると、本番までにやりたい勉強ができなくなるので可能な限り正確に計算しましょう。

やることを知っておく

・出題される範囲

・どの参考書をどの順番でやるか

・一つの問題集にかかる所要時間

「一つの参考書がどれくらいで終わるか」を知っておけば、勉強計画がかなり立てやすくなります。

ただ得意不得意によって時間も変わってくると思うので、普段の勉強から参考書・問題集が終わるまでの所要時間を意識しておくことが大切です。

また問題ごとの時間やページごとの時間が大まかに分かれば、もっと正確な勉強計画を立てることができるので、意識して時間を計ってみましょう。

・目標を知っておく

・過去問や模試で実力を知っておく

・残りの時間を知っておく

・やることを知っておく

失敗しない勉強計画の立て方

勉強計画を立てる前に「知っておくこと4つ」をおさえたら、次のポイントに沿って計画を立てていけば、失敗しない勉強計画は作れます。

僕自身もまずはあらゆる自分のデータと志望校のデータを洗い出して、やることとその所要時間を決めて、限界まで切り詰めて計画を立てて成功しました。

その経験から、現在教師になって生徒に教えている勉強計画の立て方を伝授します。

・年間~1日の計画を立てる

・時間ではなく量で決める

・復習日、予備日、休憩日をつくる

・計画は修正するもの

年間~1日の計画を立てる

・年間計画

・月間計画

・週間計画

・1日の計画

勉強計画を立てる上で、上記の4つの期間の計画を立てることが重要です。

大まかなところから細かいところまで計画を立てることによって、修正がしやすくなり、計画を遂行できる可能性が上がります。

年間計画の立て方

年間計画は大まかに立てる良いです。

細かく決めても長期間の計画は必ず変わってくるものなので、「最終的にどうなっているか」くらいの感覚でOKです。

例 古典の場合

2年冬 古典文法、単語の総復習

↓

3年春~夏 長文読解

↓

3年秋 共通テスト過去問6~7割

↓

3年冬 共通テスト過去問 7~8割

↓

直前期 国立二次記述対策

このように教科ごとに年間の大まかな計画を立てると、どの時期に何をやればよいのかが明確になって、勉強に集中しやすくなります。

月間計画の立て方

年間計画よりは具体的に計画していきます。

例 古典の場合

高2の3月の計画

➡古典文法、単語の総復習

・「古典文法の参考書」2周

・「古典単語の参考書」3周

月間計画では「どの参考書・問題集をどれくらいやるのか」を具体的に決めます。

無理なく勉強計画を立てるためには「最低限の目標」を設定すると良いです。

・「古典文法の参考書」1周(できれば2周)

のように小さくても「目標を達成した」という事実が自信につながります。

週間計画の立て方

月間計画よりさらに具体的に決めていきます。

高2の3月上旬 1週目

・「古典文法の参考書」2周

➡1日10ページ学校の休み時間に進める

・「古典単語の参考書」3周

➡1日20ページを寝る前に確認

具体的なページ数を決めることと、どの時間にそれをこなすかを決めると次の1日の計画が立てやすくなります。

1日の計画の立て方

1日のタイムスケジュールに沿って、勉強する教科を決めていきます。

| タイムスケジュール | 勉強内容 |

| 起床~出発まで | 古典単語の確認20P |

| 登校時のスキマ時間 | 英単語帳10P |

| 学校の休み時間 | 英単語帳20P |

| 下校時のスキマ時間 | 英単語20P |

| 帰宅~夕飯まで | 英語問題集4P |

| 夕飯~就寝まで | 現代文問題集2P 数学問題集4P 英語問題集4P 終わればフリータイム |

| 就寝前 | 古典単語20P |

このように1日の中で使える勉強時間に対して、具体的な内容を決めていきます。

この時にオススメなのが「朝の勉強時間」を有効活用することです。

試験本番は午前中なので、受験生は朝型の生活リズムに変えなければなりませんし、なにより勉強時間が増えることはとても魅力です。

また、先にあげたスケジュールは平日の計画なので、休日の計画を立てる場合はもう少し勉強時間を増やしても良いです。

時間ではなく量で決める

自分で17時間勉強したと言っておいてなんですが、勉強量は時間ではなく量で決めた方が良いです。

例えば「5000時間勉強すれば志望校に合格する」のようなルールは受験にはありません。

受験は「どれだけ勉強したか」ではなく「どれだけ理解できたか」です。

10時間勉強しても理解できていなければ落ちますし、5時間の勉強でも理解できていれば受かります。

・1日6時間勉強する

・数学の問題集を10P進める

問題集などを解く際は「入試本番で出てきても大丈夫なところまで理解できたか」を意識してください。

復習日、予備日、休憩日をつくる

この“3つの日”の使い方が、勉強計画を成功させるカギです。

復習日で知識を定着

新しいことを覚えても、復習しなければ知識として定着しません。

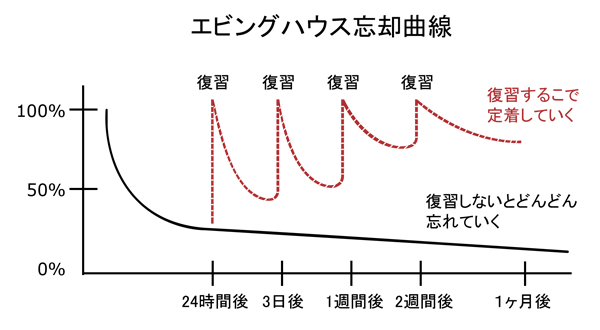

上の図は「エビングハウスの忘却曲線」と呼ばれるもので、要は「人間は期間をおいて復習することで知識を定着させていく」ことを科学的に証明したものです。

勉強を無駄にしたくなければ、必ず1週間の中に「今週勉強したことを復習する日」を設けてください。

予備日で計画を修正

急な予定やトラブルで予定が狂うことはよくあることなので、予備日を設定することが勉強計画成功の近道です。

予備日には勉強時間だけ確保しておいて内容は決めずにおいておきます。

その週でできなかったことを、その確保した勉強時間で補填していきます。

もし計画通りに進んで予備日が要らなくなったら、その時間は好きに使えばOKです。

休憩日でモチベーション維持

受験直前期でもない限り、ずっと勉強し続けるのはかなりしんどいです。

無理な計画を続けていると、体調を壊したりモチベーションが低下してしまいます。

「全く勉強しない日」を作ってストレスを発散して、また勉強へのやる気を充電しましょう。

・休憩日と決めたら勉強のことは一切考えない

→中途半端な休憩は、精神的に落ち着かず逆効果

・休憩日は1~2日にとどめる

→勉強から離れすぎると、戻るのが大変になる

計画は修正するもの

最初から完璧な計画を考え、完全に実行することは不可能です。

「計画はどんどん修正して変えていくもの」と思うことが大切です。

今週も計画通りにできなかった…。

こんなのは割と普通にあることです。

何回も失敗して計画を見直して次に生かしていくことは、それ自体が受験勉強と同じくらい価値があるものです。

「計画性」というものは勉強のみならず、社会に出たときに必要不可欠な能力です。

何回も失敗して、どんどん改善していきましょう。

トライアンドエラーです!

やってはいけない勉強計画の立て方

失敗しやすい勉強計画のポイントをまとめました。

・ハードルの高い勉強計画

・曖昧な勉強計画

・計画の見直しをしない

ハードルの高い勉強計画

今週は現代文と英語のの問題集を終わらせて、英単語を500個覚えるぞ!

うおおおおおお!

こういうのが1番失敗しますよね…。

ハードルの高い勉強計画を立てるのは良いんですが、「失敗したときの自信の喪失」の代償がかなり大きいです。

どんなに小さな失敗でも積み重なると、大きな自信を失います。

どんなに小さな成功でも積み重なると、大きな自信を得られます。

勉強計画のハードルは低く設定して、小さくても目標の達成を積み上げていきましょう。

裏を返せば「ハードスケジュール」をこなすと得られる自信はとんでもなく大きいです。

僕自身1日17時間勉強して独学で国立大学に合格した、という成功体験はかなり自信になりました。

もし自分を追い込むことで力が出るタイプであると思うなら、「ハードスケジュール」もアリだと思います。

無理な勉強計画を続けると不安が膨らんでいくので、たいていの人にはおすすめできません。

曖昧な勉強計画

勉強を好き好んでできればいいですが、そうもいかないのが現実です。

特に「やることをしっかりと決めていない」と勉強に向かうハードルが高くなり、何かと理由をつけてサボろうとしてしまう自分が現れます。

・今日は部活で疲れたから

・親に怒られたから

・学校で嫌なことがあったから

こんな理由で勉強から離れてしまうことはよくありますが、そんな状況でこそ勉強ができればメンタルが強くなるというものです。

計画を達成するためには、具体的に何をどこまでするのかを明確にしましょう。

・今日は英単語を1時間やる

・今日は英単語を20時~21時までの1時間で、P25~45までをノートに書いて、覚えているかどうかチェックする

計画の見直しをしない

勉強計画の見直しをしないと、効率的な勉強計画を立てることができません。

上手くいっても失敗しても、勉強計画は見直すようにしましょう。

・勉強する習慣がつきやすくなる

・達成感が味わえる

・目標に向かって焦らず取り組める

・計画性がつく

終わった勉強計画の見直しはめんどくさいですが、その差が受かるか落ちるかの差だと思います。

難関校に受かる受験生は、計画の見直しをうまく活用して効率的に勉強を進めています。

やらない手はないでしょう!

勉強計画おすすめノート

スケジュール帳に勉強計画をすると、書く欄が足りなくてやりにくいです。

勉強計画におすすめのノートってありますか?

勉強計画用のノートはたくさん種類がありますが、僕個人としては「キャンパス スタディプランナー」がおすすめです。

キャンパススタディプランナー

「キャンパスノート」でおなじみのコクヨが発売している、勉強計画専用のノートです。

「2週間タイプ」「1週間タイプ」「1日ごとタイプ」が選べて、1冊300円とかなりお手頃です。

特長としては、とにかく使いやすい・見やすい・書きやすいことです。

勉強計画のノートに困ったら、これを使っても違いなしです!

ちなみに僕個人として、スマホに勉強計画を立てるのはおすすめしません。

よし、勉強計画確認しよう!

あ、通知着た。

ええ、○○ちゃんライブのチケット当たったの!?

ええ~うらやましい~

…

はっ!

気がついたら30分くらいたってた…。

よほど意志が強くないとこのようになりかねません。

勉強計画を確実に成功させたいなら、ノートに書き込むことが鉄則です。

➡スマホで成績アップ!【ライムラプス勉強法】を知っていますか?

以上で本記事は終了です!

最後までご覧いただきありがとうございました!